調査・刊行書籍

御希望の書籍で残部があれば実費にて頒布いたします。さいたま民俗文化研究所まで お問い合わせ ください。

名栗の民俗 上

名栗の民俗 上

飯能市教育委員会/ A5判/上製/380頁/カラー口絵20頁/2004年11月

ふりかえれば、豊かなくらしの文化がある。

- 第1章

- 名栗村の400年

- 第2章

- 着物・食べ物・住まい

- 第3章

- 信仰と祭り

- 第4章

- 民俗芸能

- 第5章

- 昔がたり

名栗の民俗 下

名栗の民俗 下

飯能市教育委員会/ A5判/上製/464頁/カラー口絵12頁/2008年03月

ふりかえれば、豊かなくらしの文化がある。

- 第1章

- 名栗の自然と風土

- 第2章

- 林業

- 第3章

- 炭焼き

- 第4章

- 養蚕

- 第5章

- 製糸業と機屋

- 第6章

- 農業

- 第7章

- 狩猟と漁労(魚取り)

- 第8章

- 諸職

- 第9章

- 年中行事

- 第10章

- 人の一生と儀礼

- 第11章

- 交通・交易

- 第12章

- 民俗芸能

- 第13章

- 民俗知識

名栗の自然と風土を概説し、山仕事や炭焼きの詳細な記録。養蚕・製糸・機織り、畑作、狩猟・漁業、そのほか暮らしを成り立たせる様々な生業。

さらに年中行事、人生儀礼、交通・交易、獅子舞を除く民俗芸能、民俗知識と、名栗地域独自の文化の再現。

仕事とともに歌い継がれてきた「仕事歌」や遊びの中での「遊び歌」などの歌詞と楽譜を掲載、歌を録音したCD付き。

福原・南古谷地区の民俗

福原・南古谷地区の民俗

川越市教育委員会/ A4判/並製/352頁/カラー口絵16頁/2005年03月

川越の民俗調査報告書・第1集

- 第一編・福原地区の民俗

- 景観

- 生産・生業

- 民間信仰

- 年中行事

- 着物・食べ物・住まい

- 人の一生と儀礼

- 昔語り

- 歳時歌・遊び歌

- 第二編・南古谷地区の民俗

- 社会組織

- 生産・生業

- 民間信仰

- 年中行事

- 着物・食べ物・住まい

- 人の一生と儀礼

- 昔がたり

- 歳時歌・仕事歌・遊び歌・念仏

川越市内の畑作地帯である福原地区と、米作地帯の南古谷地区について、平成14年から3年かけて行った調査をまとめた報告書。

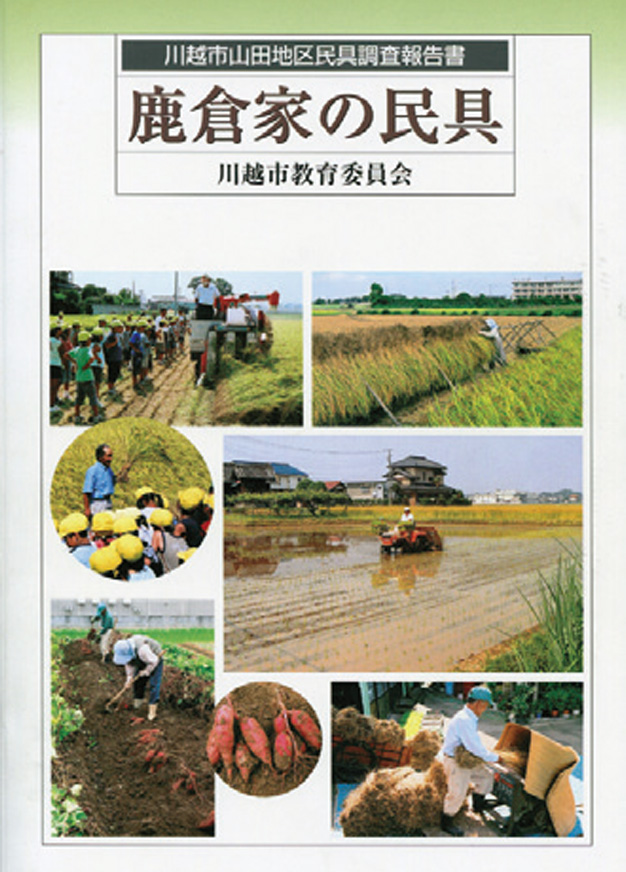

鹿倉家の民具

鹿倉家の民具

川越市教育委員会/ A4判/並製/104頁/モノクロ/2007年

川越市山田地区民具調査報告書

- 1 地域の概観と農業

- 2 鹿倉家の農業の概観

- 3 稲作と畑作・養蚕

- 4 民具一覧

山田地区で代々農業を営んだ鹿倉家所蔵鹿倉家所蔵の200点を超える農具の調査報告書

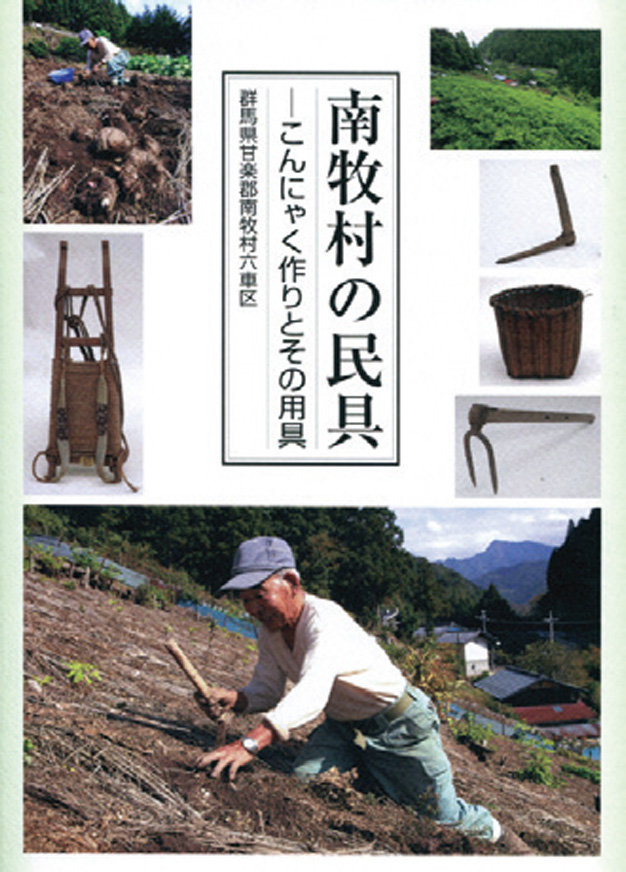

南牧村の民具

南牧村の民具

こんにゃく作りとその用具

群馬県甘楽郡南牧村六車区/ A4判/並製/140頁/カラー口絵10ページ/

平成19年度ふるさと文化再興事業「地域伝統文化伝承事業」

- 第一章

- 南牧村の自然と風土

- 第二章

- こんにゃく栽培と南牧村

- 第三章

- こんにゃく芋の栽培

- 第四章

- こんにゃく芋の加工

- 第五章

- こんにゃく栽培儀礼

- 第六章

- こんにゃくの作り方

- 第七章

- こんにゃく作りと職人

- 第八章

- 農業日記抜粋

- 第九章

- こんにゃく作り用具資料目録

南牧村には、こんにゃく栽培の歴史を物語る道具類がたくさん残され、伝統的なこんにゃく栽培の伝承者も存在している。文化庁の平成19年ふるさと文化再興事業「地域伝統文化伝承事業」として、六車地区及び生涯学習センター歴史民俗資料展示室のこんにゃくに関する資料を中心に南牧村の調査を実施。その報告書。

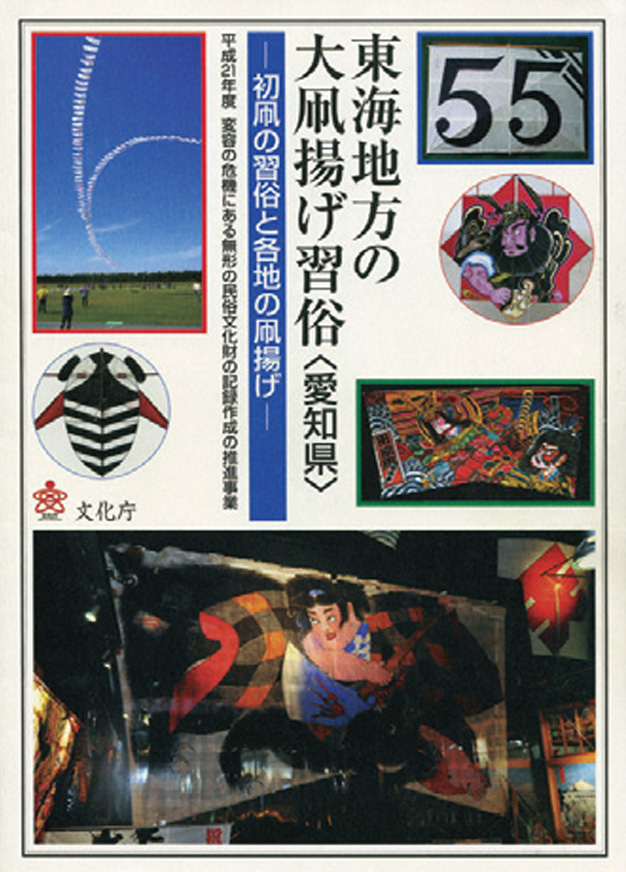

東海地方の大凧揚げ習俗

東海地方の大凧揚げ習俗<愛知県>

-初凧の習俗と各地の凧揚げ-

文化庁/ A4判/並製/164頁/オールカラー/2010年03月

平成21年度変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

- 第一章

- 愛知県の凧揚げ

- 第二章

- 田原の初凧とけんか凧

- 第三章

- 田原凧づくり

- 第四章

- 文献資料

愛知県内には伝統的な凧揚げを伝承している保存団体が数団体あるが、調査は「五月の端午の節供に子どもの初誕生を祝って大き

な凧を揚げる習俗」を伝承している保存団体を中心に行い、報告書としてまとめたものである。

山陰の大凧揚げ習俗

山陰の大凧揚げ習俗<鳥取県・島根県>

- 隠岐のいぐり凧習俗と各地の凧揚げ-

文化庁/ A4判/並製/140頁/オールカラー/2010年11月

平成22年度変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

- 第一章

- 山陰の大凧揚げ―その分布と特色―

- 第二章

- 隠岐いぐり凧まつり

- 第三章

- 隠岐いぐり凧のいろいろ

- 第四章

- 隠岐いぐり凧作り

- 第五章

- 文 献

凧揚げ習俗は正月の風物詩として親しまれてきたが、各地には正月以外の季節に凧揚げをする例も多い。

現在、伝承する大凧揚げは、隠岐の島諸島の島後に伝承する「隠岐いぐり凧」

である。調査は、子どもの誕生を祝って大きな凧を揚げる「隠岐いぐり凧」を中心に行い、また、かつての伝承地についても調査

を行い、報告書としてまとめたものである。

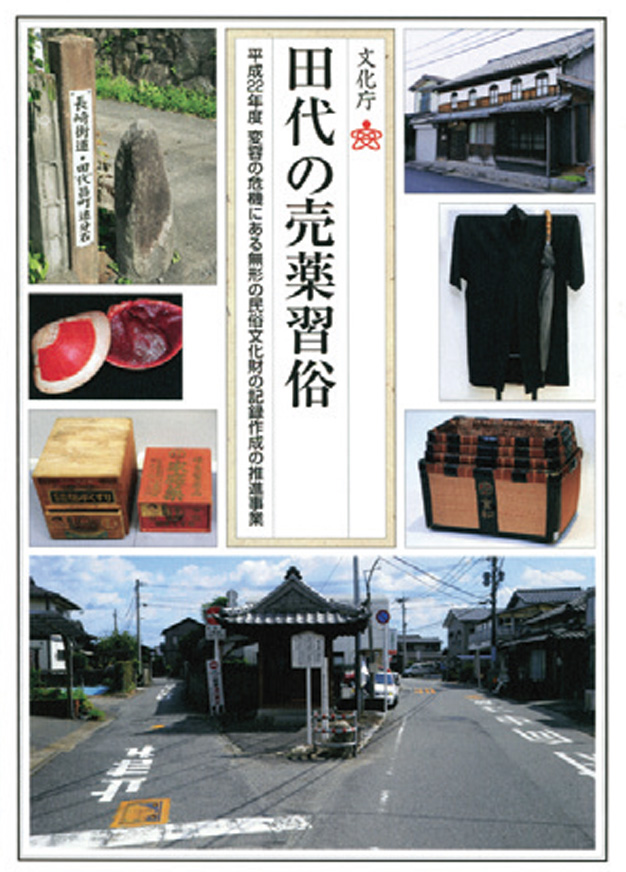

田代の売薬習俗

田代の売薬習俗

文化庁/ A4判/並製/152頁/オールカラー/

平成 22年度変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業報告書

現在の鳥栖市と三養基郡基山町にまたがる旧対馬藩田代領一帯は、かつては越中富山の薬売りと並んで、九州一円から中国・四国の一部までを主な得意場とする家庭用の配置売薬業で栄えた地域である。田代・瓜生野の両町を中心に売薬の行商が行われ、売薬人は「田代売薬」あるいは「対馬の薬屋さん」とよばれた。

うちおり

うちおり

清瀬市及び周辺地域の自家製織物

清瀬市郷土博物館/ A4判/並製/196頁/オールカラー/2012年03月

関連する博物館所蔵資料が「清瀬のうちおり」として国の重要有形民俗文化財に指定されました。(2017年1月27日発表)

洋服が普及する前の日本人の衣生活や多摩地域の衣料事情を知る貴重な資料と位置付けられた。

- 第一章

- 近世以降の織物史概観-「うちおり」が織られた地域的特性

- 第二章

- 清瀬市周辺の「うちおり」衣料の概観

- 第三章

- 収集衣料と聞き取り資料

- 第四章

- 森田家の「うちおり」衣料-端裂が語るもの

- 第五章

- 清瀬市及び周辺地域の「うちおり」衣料目録

- 第六章

- 用語解説

「うちおり」衣料についての時代背景や聞き取り内容等をまとめた報告書

「うちおり」衣料収集は、清瀬第十小学校の子どもたちに繭から着物ができるまでの工程を実物資料で展観に供するため、縞の着物を借りたのがきっかけになりった。収集した資料は、各種製品をはじめ反物、端裂、糸、道具類などで、平成17年度、19年度に、清瀬市有形民俗文化財「清瀬市及び周辺地域のうちおり衣料」に指定されている。

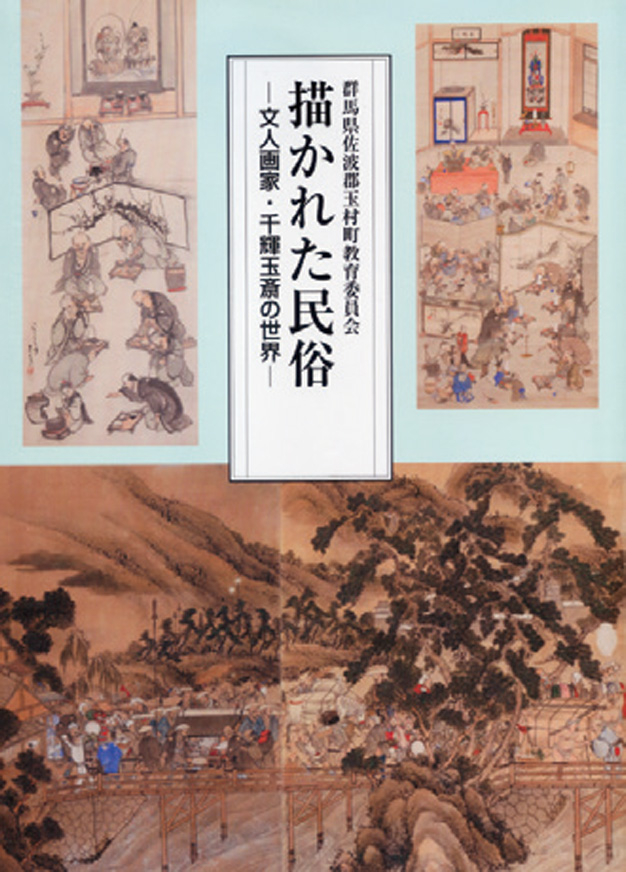

描かれた民俗

描かれた民俗

-文人画家・千輝玉斎の世界-

群馬県佐波郡玉村町教育委員会/ A4判/並製/44頁/オールカラー/2012年03月

江戸時代、日光例幣使道玉村宿旅籠屋主人であった文人画家千輝玉斎の「庚申待図」「えびす講図」「豊年満作図」「橋上人物百態図」の4作品の民俗学的調査報告書

東日本大震災民俗文化財

現況調査報告書〈岩手県-Ⅰ〉

東日本大震災民俗文化財

現況調査報告書〈岩手県-Ⅰ〉

文化庁/ A4判/並製/124頁/モノクロ/2012年03月

東日本大震災民俗文化財現況調査実行委員会が主体となり調査事業を実施。

「311復興支援・無形文化遺産情報ネットワーク」で報告書が紹介されています。

- 1 調査の概要

- (1)調査の目的

- (2)調査の方法

- (3)調査の内容

- (4)実施体制

- (5)調査の経過

- (6)市町村別現況概要一覧

- 2 民俗文化財の現況報告

- (1)洋野町

- (2)久慈市

- (3)野田村

- (4)普代村

- (5)田野畑村

- (6)岩泉町

- (7)宮古市

- (8)山田町

- (9)大槌町

平成23年11月1日から平成24年3月31日までの5か月間の岩手県域に係る東日本大震災民俗文化財現況調査の実施報告書

津波の被害を受けた各市町村を対象とし、市町村教育委員会をはじめ、

民俗芸能保存団体、神社等の協力を得て実施された。

東日本大震災民俗文化財

現況調査報告書〈岩手県-Ⅱ〉

東日本大震災民俗文化財 現況調査報告書〈岩手県-Ⅱ〉

文化庁/ A4判/並製/136頁/モノクロ/2013年03月

東日本大震災民俗文化財現況調査実行委員会が主体となり調査事業を実施。

「311復興支援・無形文化遺産情報ネットワーク」で報告書が紹介されています。

- 1 調査の概要

- (1)調査の目的

- (2)調査の方法

- (3)調査の内容

- (4)実施体制

- (5)調査の経過

- (6)市町村別現況概要一覧

- 2 民俗文化財の現況報告

- (1)釜石市

- (2)大船渡市

- (3)陸前高田市

『東日本大震災民俗文化財現況調査報告書 岩手県-Ⅰ』に続く、平成24年4月6日から平成25年3月31日までの12か月間の岩手県域に係る調査報告書。

山田地区の民俗

山田地区の民俗

川越市教育委員会/ A4判/並製/348頁/カラー口絵8頁/2013年03月

川越の民俗調査報告書・第1集

- 生産・生業

- 着物

- 毎日の食べ物

- 年中行事と儀礼食

- 住まい

- 民間信仰

- 交通・交易

- 人の一生と儀礼

- 民俗芸能

- 歳時歌・仕事歌・遊び歌・念仏

- 入間川の水運-筏流しと渡し船

- 入間川の恵み-漁撈と砂利

- 大水と堤防改修と落合の集団移転

- 川に関わる出来事

- 昔語り・伝説

川越市の北部に位置し、稲作を生業の中心としてきた山田地区の民俗について行った調査の報告書

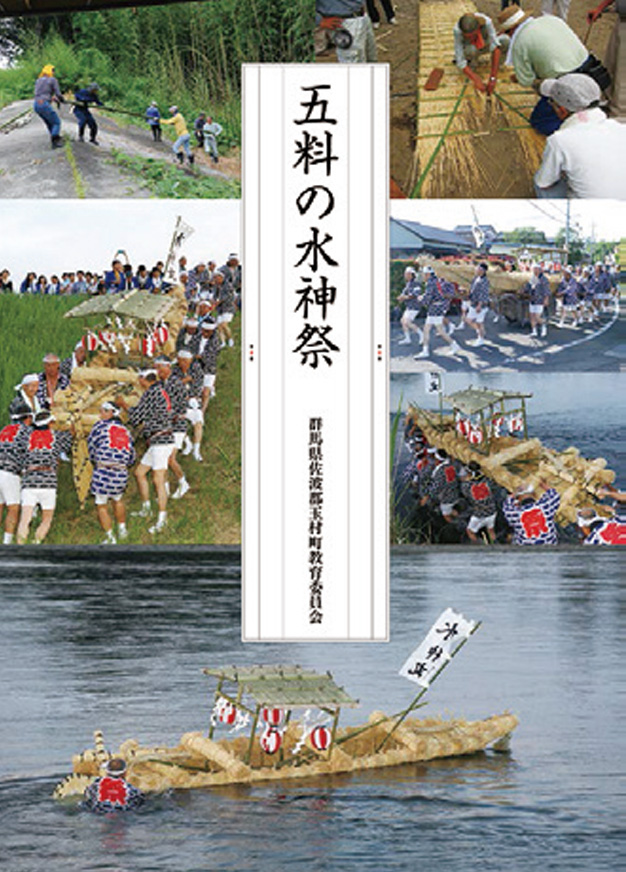

五料の水神祭

五料の水神祭

群馬県佐波郡玉村町教育委員会/ A4判/並製/116頁/オールカラー/2014年03月

- 第一章

- 玉村町五料地区の概観

- 第二章

- 水神祭の変遷

- 第三章

- 水神祭の実際

- 第四章

- 周辺地域の水神祭

- 第五章

- 文献資料

平成14年に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択された「五料の水神祭」を文書と写真、作図で正確に記録保存した報告書。

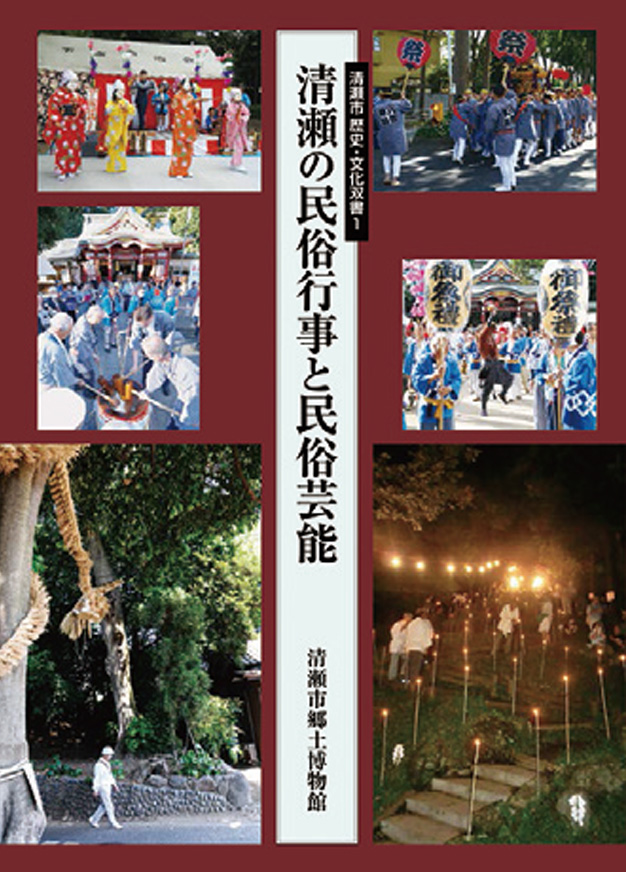

清瀬の民俗行事と民俗芸能

清瀬市歴史・文化双書1

清瀬の民俗行事と民俗芸能

清瀬市郷土博物館/ A4判/並製/196頁/オールカラー/2014年03月

- 第一章

- 民俗行事と民俗芸能の諸相

- 第二章

- 正月行事

- 第三章

- 講組織の行事

- 第四章

- 中里の富士講と火の花祭り

- 第五章

- 下宿の「ふせぎ」行事

- 第六章

- 天王様の祭とひきずり餅

- 第七章

- 民俗芸能

清瀬の歴史及び文化双書の第1巻目として発刊された。

清瀬で古くから行われてきた中里火の花祭り、下宿のふせぎ行事、清戸獅子、下宿囃子などの民俗行事や民俗芸能が今も市民の手によって伝承され、いずれも都や市の有形・無形民俗文化財に指定されており市民に親しまれている。それらのカラー写真を豊富に掲載し、わかりやすい解説文により紹介。

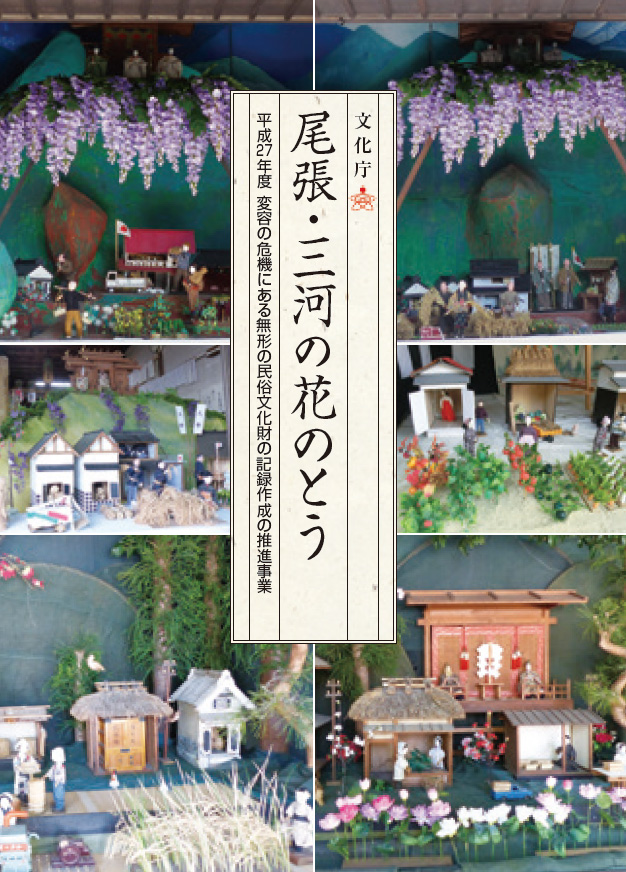

尾張・三河の花のとう

尾張・三河の花のとう

文化庁/ A4判/並製/188頁/オールカラー/2016年03月

平成27年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

- 第一章

- 「花のとう」とは

- 第二章

- 熱田神宮の「花の橈」

- 第三章

- 熱田神宮の「豊年祭之絵図」を求める社寺および関連する「花のとう」

- 第四章

- 津島神社の「花の橈」

- 第五章

- 津島神社周辺の「花のとう」

- 第六章

- 文献に見る「花のとう」

現在行われていることが確認できた十八か所の神社や寺院の「花のとう」の調査記録である。

「花のとう」は、伝承地により「花の橈」「花の塔」などと書かれ、また「おためし」とも呼ばれている。

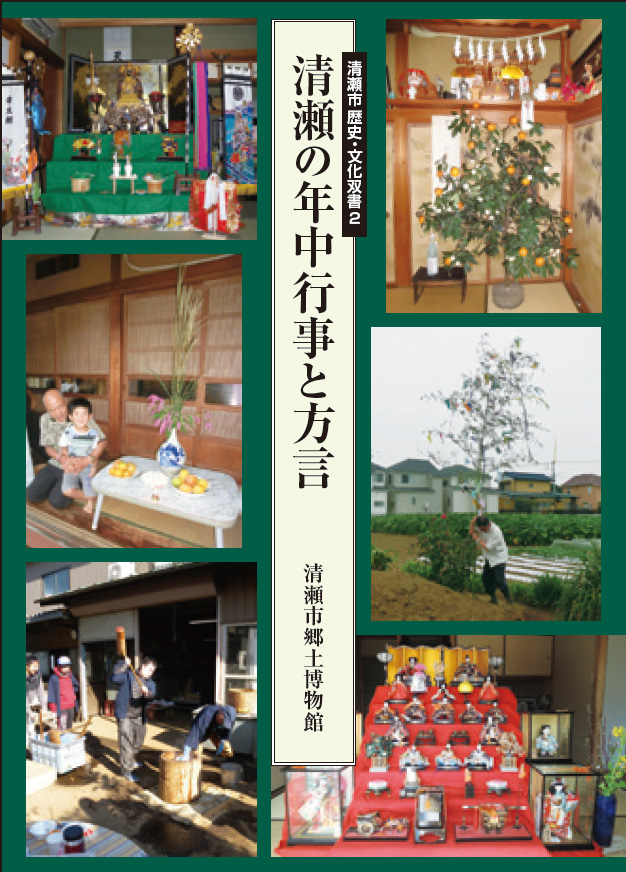

清瀬の年中行事と方言

清瀬市歴史・文化双書2

清瀬の年中行事と方言

清瀬市郷土博物館/ A4判/並製/144頁/オールカラー/2016年05月

- 年中行事 編

- 第一章

- 清瀬市の概観

- 第二章

- 正月行事

- 第三章

- 春・夏の行事

- 第四章

- 七夕と盆行事

- 第五章

- 夏・冬の行事

- 方言 編

清瀬市歴史・文化双書3部作の第2弾として刊行された。

清瀬の古くから伝わる年中行事や、日常的に使われて

いた方言などを写真を使い解説

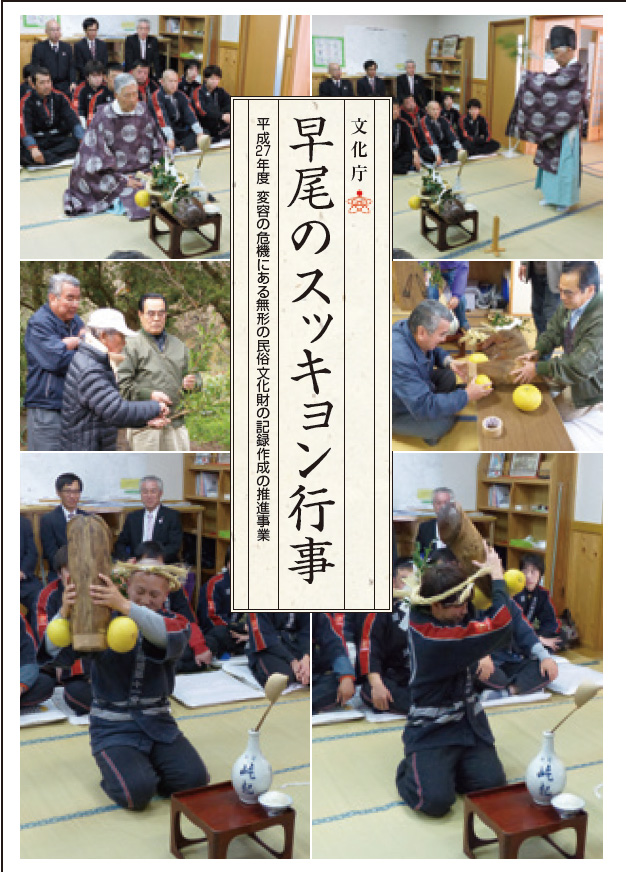

早尾のスッキョン行事

早尾のスッキョン行事

文化庁/ A4判/並製/120頁/オールカラー/2016年03月

平成27年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

- 第一章

- 氷川町の概観と早尾に暮らす人々

- 第二章

- 社会生活

- 第三章

- 早尾のスッキョン行事の概要と変遷

- 第四章

- 早尾のスッキョン行事

スッキョン行事は、現行では消防団への加入儀礼として行われているが、現行の内容を忠実に記述し、その変遷や当該行事を取り巻く地域の社会生活や祭り、行事などについても調査し記録したものである。

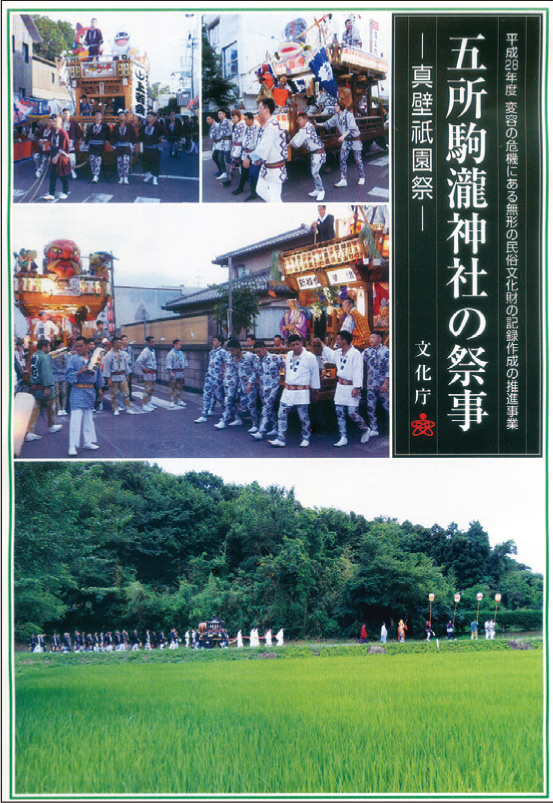

『五所駒瀧神社の祭事』

五所駒瀧神社の祭事

-真壁祇園祭-

文化庁/ A4判/並製/240頁/オールカラー/2017年03月

平成28年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

- 第一章

- 桜川市と旧真壁町の概観

- 第二章

- 五所駒瀧神社と神武遥拝殿

- 第三章

- 真壁夏祭り祇園祭典と社会組織

- 第四章

- 真壁夏祭り祇園祭典の概観

- 第五章

- 神輿渡御と還御

- 第六章

- 若衆組織と山車の運行

- 第七章

- 各町の祇園祭典

「五所駒瀧神社の祭事」とは、茨城県桜川市真壁町山尾に鎮座する五所駒瀧神社の神興渡御・遷御の神事と付け祭り、通称「真壁の祇園祭」の山車行事を総称している。

厳格な幹部制度のもとに祭典は執行され、今日もその制度が生かされいてるという民俗的特色がある。

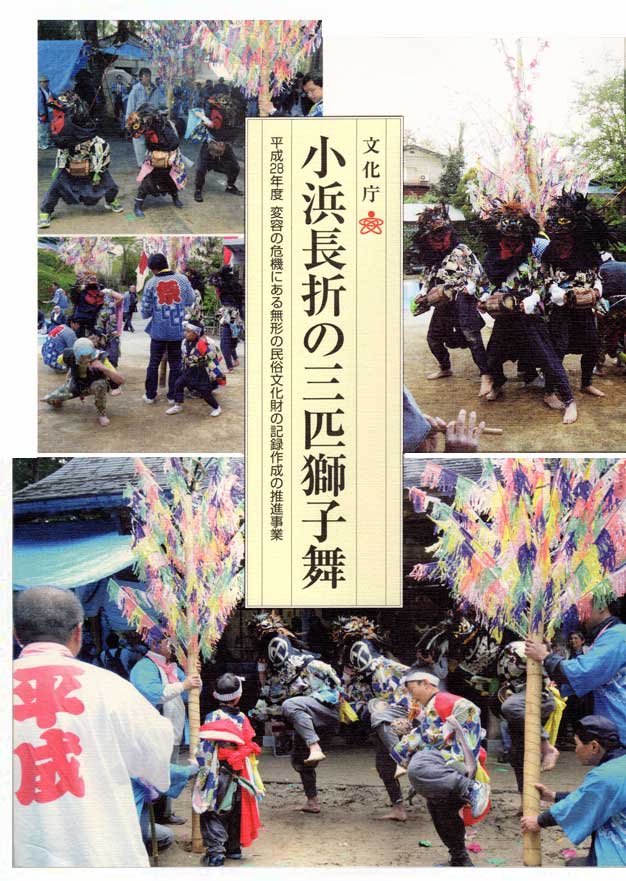

小浜長折の三匹獅子舞

小浜長折の三匹獅子舞 調査・報告書

文化庁/A4判/並製/220頁/オールカラー/2017年3月

平成28年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

楽譜集・映像資料DVD 付き

- 第一章

- 概説

- 第二章

- 東方獅子連中の獅子舞

- 第三章

- 中洞獅子連中の獅子舞

- 第四章

- 滝洞獅子連中の獅子舞

上長折の滝洞【たきほら】と下長折の東方【ひがしかた】、中洞【なかほら】に伝承されている一人立ちの三匹獅子舞である。上長折と下長折によって隔年交代で、秋祭りに蚕の豊作や五穀豊穣を祈願して奉納されていたが、昭和39年よりしばらくの間、諏訪神社(福島県安達郡岩代町所在)の4月27日の春祭に行われてきた。昭和40年代から養蚕の衰退とともに会社勤めの人が多くなり、連休との兼ね合いで平成三年から連休の5月4日の祝日に本祭りの獅子舞を奉納することになり、今日に至っている。

「東方の獅子舞」、「中洞の獅子舞」については、聞き書き、史料調査、写真記録、映像記録を実施し、囃子については採譜を行った。「滝洞の獅子舞」については、現在休止しており、聞き書き調査及び道具類等の調査を行い、また既存の文献や映像資料を参考にしてまとめたものである。

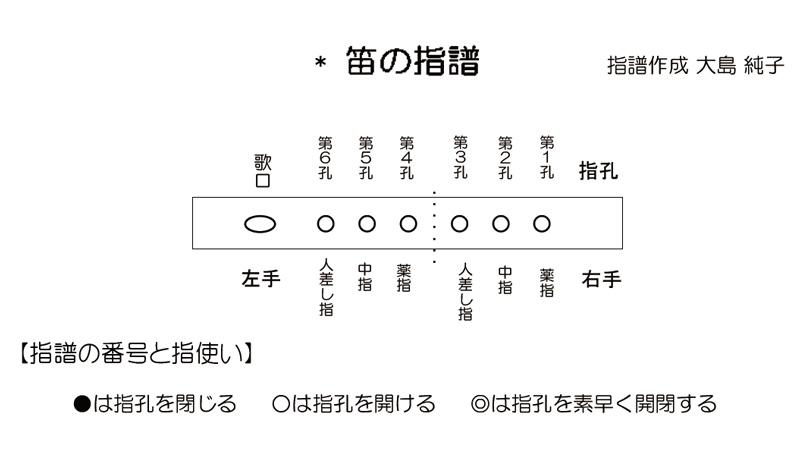

小浜長折の三匹獅子舞

楽譜集

「小浜長折の三匹獅子舞」 楽譜集

文化庁/A4判/80頁/モノクロ/2017年3月

平成28年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

*マーク…楽譜が見られます。

楽譜の音源は、東方獅子連中と中洞獅子連中が諏訪神社の本祭りを中心とした

獅子舞の中で演奏されたものを採用し、二本松市教育委員会企画の後継者育成

用の映像資料「小浜長折の三匹獅子舞」も参考にした。

奏者によっては、祭り前の練習期間に習得していくため、装

飾音や旋律を太鼓のリズムに合わせて区切るなどの違いや、

祭りの場で興がのると、装飾音が即興的に演奏される傾向があり、

多様な旋律が聴き取れるが、囃子方の「楽譜を伝承活動に活用したいので、曲

の基本となる骨組みの旋律を残したい」という要望に沿って、

骨組みとなる旋律を採用した。

笛のパートは♯・♭のつかない調性になるよう、

実音より半音(短二度)上げて記譜した。

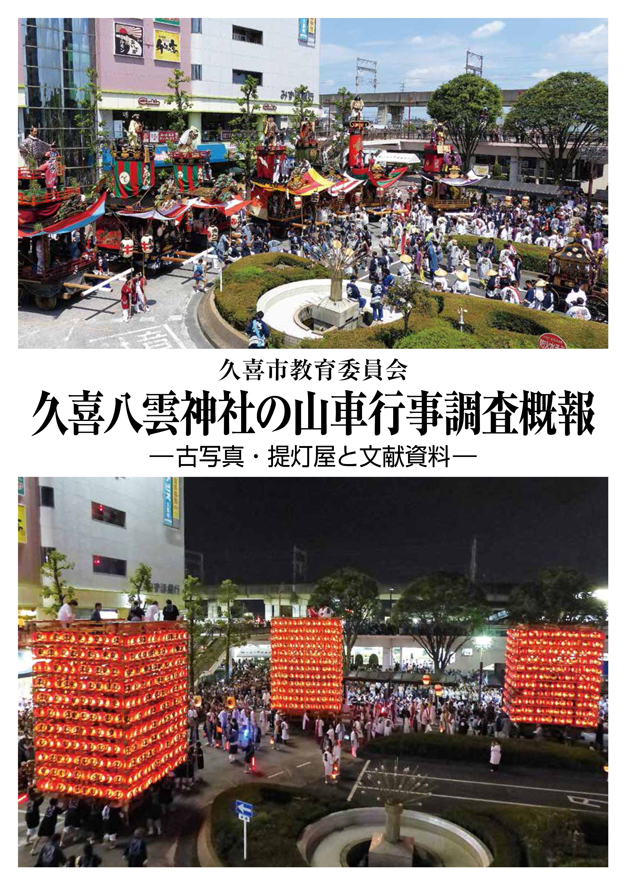

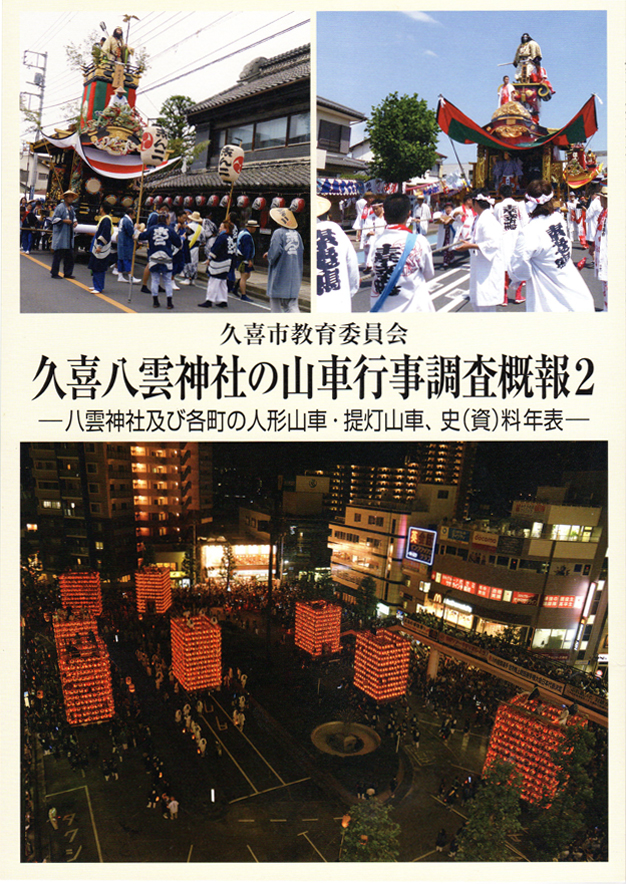

久喜八雲神社の山車行事

調査概報

久喜八雲神社の山車行事調査概報

ー古写真・提灯屋と文献資料ー

久喜市教育委員会/ 2017年3月

- 一

- 古写真・絵馬及びミニチュア山車

- 二

- 提灯屋

- 三

- 文献資料

- 四

- 古文書目録

久喜八雲神社の山車行事は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼として行われ、「久喜の天皇様」として親しまれてきた。

久喜八雲神社の山車行事は「提灯祭」としてつとに知られているが、この山車行事の特色は、日中引き回される「人形山車」と夕暮れから夜にかけて引き回される「提灯山車」で構成されているところである。

久喜八雲神社の山車行事

調査概報2

久喜八雲神社の山車行事調査概報2

ー八雲神社及び各町の人形山車・提灯山車、史(資)料年表ー

久喜市教育委員会/A4判/並製/40頁/オールカラー/2018年1月

- 一

- 久喜八雲神社の山車行事の概観

- 二

- 八雲神社御仮屋の神事

- 三

- 本一の山車行事

- 四

- 本二の山車行事

- 五

- 本三の山車行事

- 六

- 仲町の山車行事

- 七

- 新一の山車行事

- 八

- 新二の山車行事

- 九

- 東一の山車行事

- 一〇

- 山車の人形―本一、新一の人形

- 一一

- 久喜八雲神社の山車行事史(資)料年表

本書は、平成29年度に実施した久喜八雲神社の山車行事の調査概報で、文化財的特色を裏付ける事柄について、若干の解説と写真、年表で簡潔にまとめてみたものである。

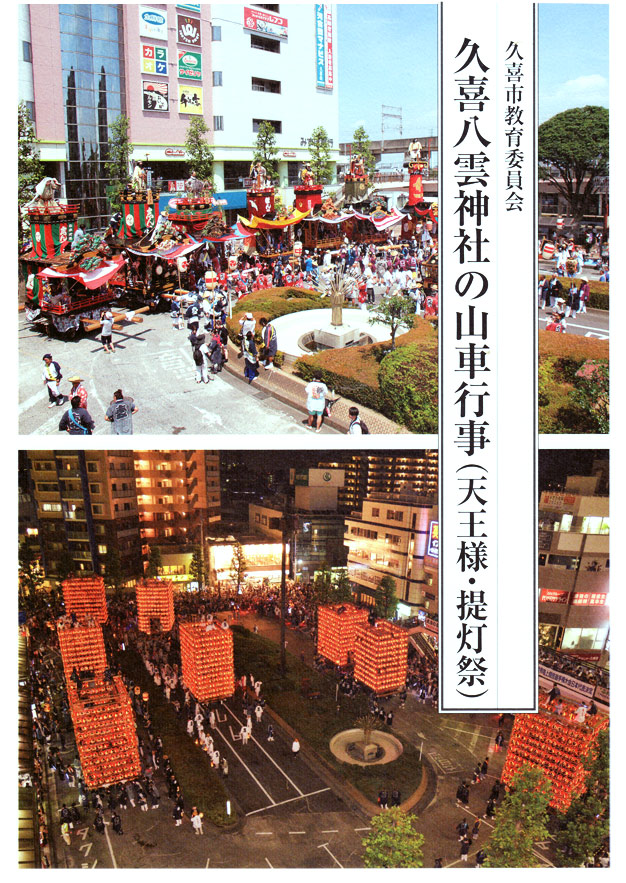

久喜八雲神社の山車行事

(天王祭・提灯祭)

久喜八雲神社の山車行事(天王祭・提灯祭)

久喜市教育委員会/A4判/並製/302頁/オールカラー/2019年3月

- 第一章

- 久喜市の立地と歴史の概要

- 第二章

- 久喜八雲神社と山車行事の歴史と変遷

- 第三章

- 久喜八雲神社の神事と山車行事

- 第四章

- 「久喜八雲神社の山車行事」の特色

- 第五章

- 各町の山車行事

久喜提燈祭り「天皇祭」として親しまれている「久喜八雲神社の山車行事(天王祭・提灯祭)」は、毎年7月12日・18日に行われ、市指定無形民俗文化財となっている。八雲神社は、江戸時代には本町の天王院境内社の「牛頭天王社」として祀られ、神興渡御が行われ、久喜藩主であった米津公の尊信を集めていた。幕末には、付祭として日中に人形山車が引き回され、明治時代末期には、夜に提灯山車が繰り出され、今日、埼玉県東部の代表的な夏祭りとして多くの人で賑わいを見せている。本書は、平成28年の予備調査、平成29年の本調査に補足調査及び、資料整理、原稿執筆を行った調査報告書である。

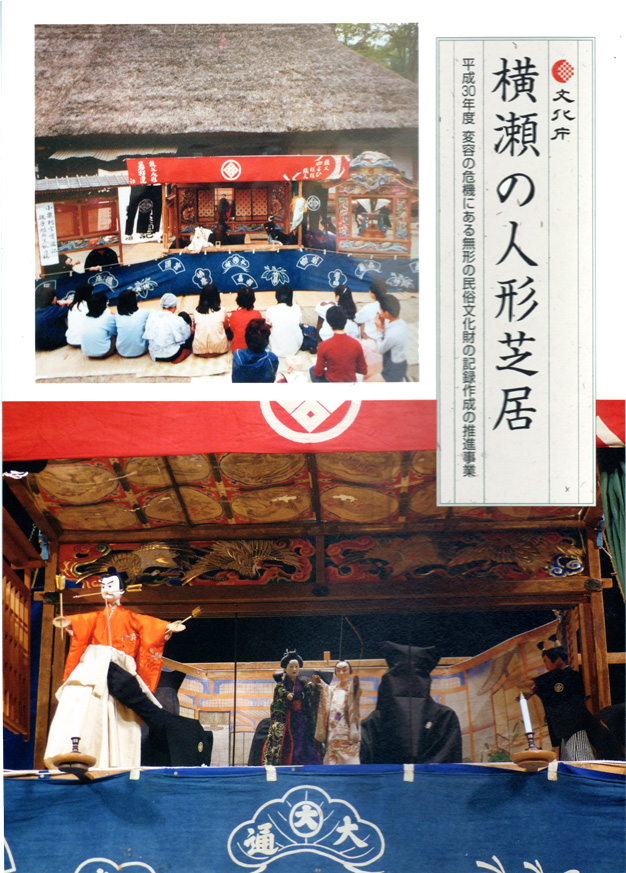

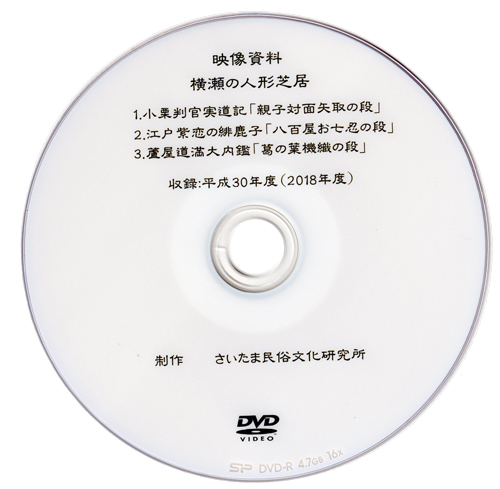

横瀬の人形芝居

横瀬の人形芝居

文化庁/A4判/並製/196頁/オールカラー/

2019年3月

平成30年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

映像資料DVD付き

- 第一章

- 秩父の風土と人形芝居

- 第二章

- 横瀬の人形芝居

- 第三章

- 人形芝居の公演

- 第四章

- 後援の実際ー演目の解説

- 第五章

- 説教節曲節ー採譜

- 第六章

- 横瀬人形芝居保存会と後継者養成

- 第七章

- 人形と衣裳・小道具

- 第八章

- 舞台の構造

「横瀬人形」は、昭和30年に埼玉県指定無形文化財に、昭和52年に文化財保護法の改定に伴い埼玉県指定無形民俗文化財「横瀬の人形芝居」に指定替えされ、現在当該名称が定着している。

「横瀬の人形芝居」は、江戸末期から説教節の語りで上演されてきた古風な一人遣いの指人形で、全国でも珍しい廻り舞台を持っている。

「平成30年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業」によって調査(聞き書き調査、史料調査、写真記録、映像記録を実施し、説教節の採譜も行い、人形の操法を図面化し、舞台の構造について詳細な図面を作成)した報告書である。

「横瀬人形芝居」以外の秩父地方に伝承する現行の「白久の人形芝居」「出牛人形浄瑠璃」をはじめ、旧行の人形芝居についても調査を行った。

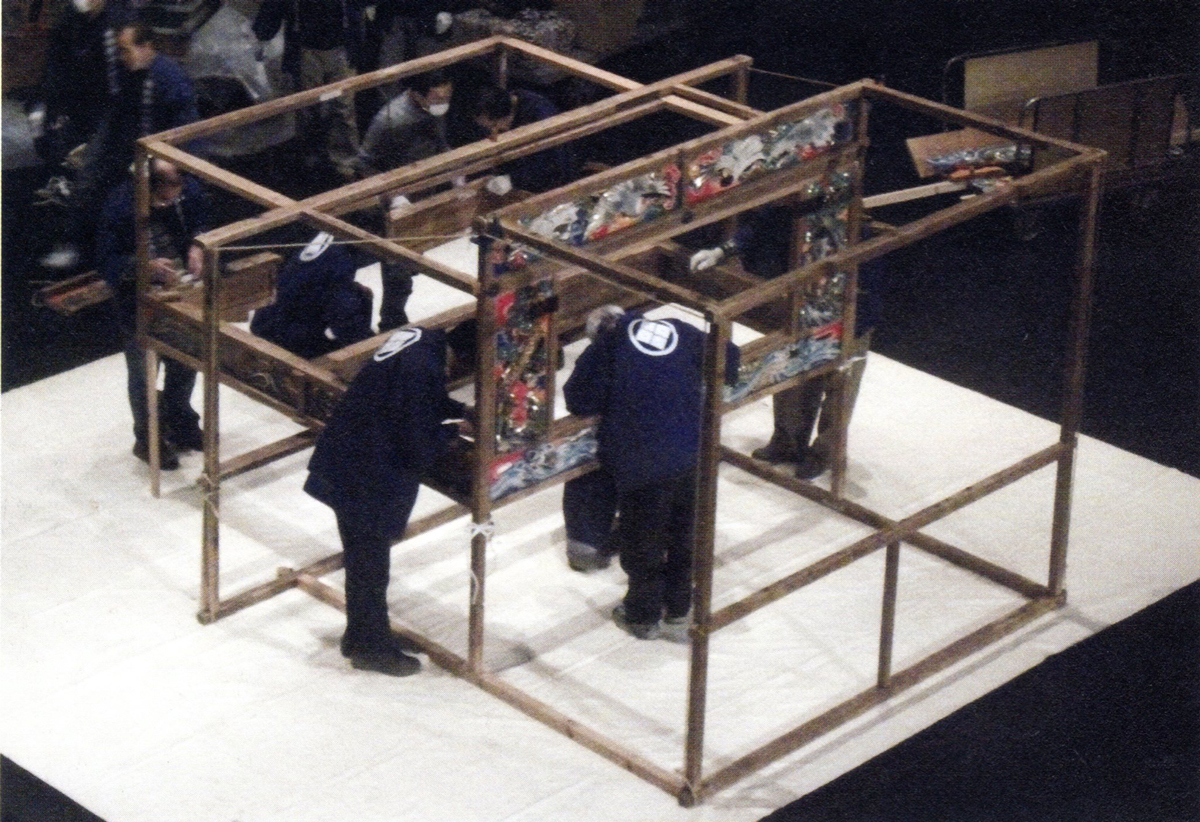

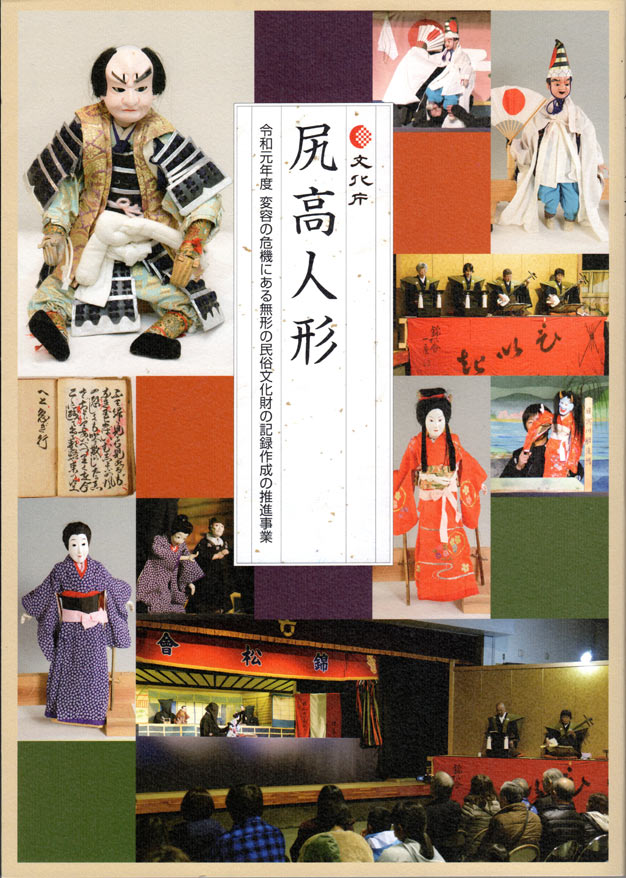

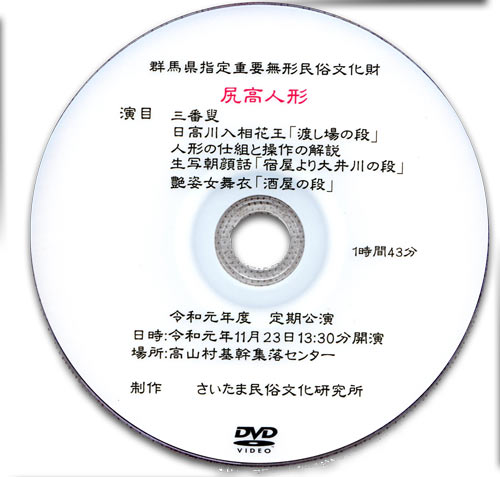

尻高人形

尻高人形

文化庁/A4判/並製/156頁/オールカラー/

2020年3月

令和元年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業

映像資料DVD付き

- 第一章

- 群馬県吾妻郡高山村の外観

- 第二章

- 高山村「尻高人形」

- 第三章

- 尻高人形の公演

- 第四章

- 演目の習得と操法

- 第五章

- 定期公演と臨時公演

- 第六章

- 人形と衣装・小道具

- 第七章

- 県内各地の人形芝居

(ぐんま人形芝居連絡協議会加盟保存団体)

「尻高人形」は、明治時代中期から「伝さん人形」の愛称で親しまれてきた一人遣いの人形芝居で、義太夫節の語りで演じられる。人形の操作は、左手で人形の首の串を操作し、右手で二本の竹製の「差し金」を遣い分けて人形の細やかな所作を演じる特色を持つ。

「文化庁が昭和53年に記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択し、令和元年度 変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業」によって調査(聞き書き調査、資(史)料調査、写真記録、映像記録を実施し、尻高人形の現況を忠実に記録するとともに伝承の返還につても配慮し、調査した報告書である。

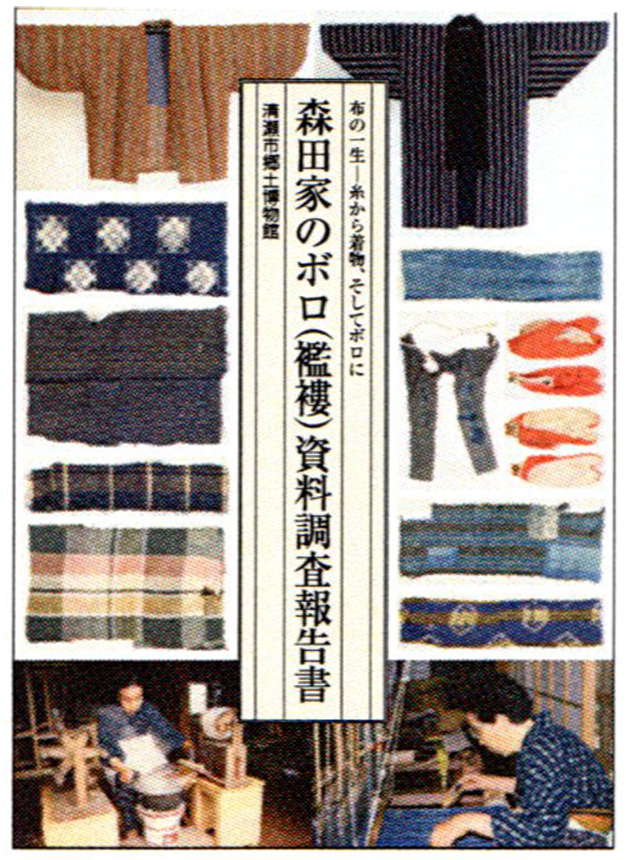

森田家のボロ(襤褸)

資料調査報告書

布の一生―糸から着物、そしてボロに

森田家のボロ(襤褸)資料調査報告書

清瀬市郷土博物館/A4判/並製/120頁/オールカラー/ 2021年5月

-

国の指定重要民俗文化財「清瀬のうちおり」に関連する森田家から寄贈された通称ボロと呼ばれる膨大な布地や端裂などを収集・整理した報告書を刊行しました。

ボロは、藍染の縞、村山絣などのうちおりや呉服商から購入したものから成っており、昔の人々が使える布地を最後まで再利用していたことがわかります。

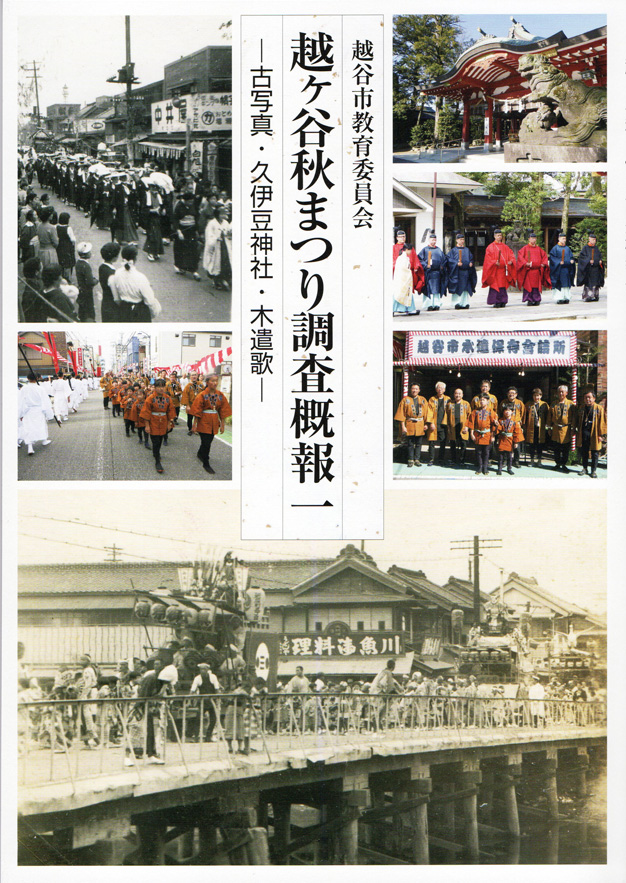

越ヶ谷秋まつり

調査概報一

越ヶ谷秋まつり調査概報一

―古写真・久伊豆神社・木遣歌―

越谷市教育委員会/A4判/並製/64頁/オールカラー/ 2022年3月

- 第一章

- 越ヶ谷秋まつり

- 第一節 概観

- 第二節 古写真で見る越ヶ谷秋まつり

- 第二章

- 日光道中越ヶ谷宿

- ◆越ヶ谷宿の歴史

- 第三章

- 越谷久伊豆神社

- 第一節 歴史と信仰

- 第二節 文化財と社宝

- 第三節 氏子組織

- 第四節 祭礼行事

- 第五節 文献資料と金石資料

- 第四章

- 越谷の木遣歌

- 第一節 越谷の木遣歌の由来

- 第二節 「越谷市木遣保存会」の結成と沿革

- 第三節 木遣の伝承曲

- 第四節 島根家伝書の木遣覚帳

- 第五節 「越ヶ谷秋まつり」と木遣歌

- 第六節 伝承活動

- 第七節 楽譜 遣声・手古(凡例と歌詞)

民俗行事「越ヶ谷秋まつり」は、旧越ヶ谷町で江戸時代中期の元禄時代から行われてきたと伝えられる久伊豆神社例祭の五穀豊穣を感謝する秋まつりである。埼玉県東部を代表する秋まつりで、民俗文化財としての貴重な要素を処々に伝える。

「越谷秋まつり」の文化財的特色を裏付ける資料として、古写真や古記録などを中心に 日光道中越ヶ谷宿、久伊豆神社の歴史と信仰、文化財・社宝、氏子組織、祭礼行事、木遣歌等に視点を当てた調査概要である。

久伊豆神社と宮本町

ー例大祭の神輿渡御・還御とシメブチ

久伊豆神社と宮本町ー例大祭の神輿渡御・還御とシメブチ

久伊豆神社/A4判/並製/64頁/オールカラー/ 2022年9月

- 久伊豆神社と宮本町 ―例大祭の神輿渡御・還御

- 第一章

- 久伊豆神社と宮本町 ―例大祭の神輿渡御・還御

- 第一節 久伊豆神社例大祭「秋まつり」の概観と宮本町

- 第二節 古写真で見る越ヶ谷秋まつり

- 第三節 渡御・還御の行列

- 第四節 神輿行事を担う宮本町

- 第二章

- 神輿と威儀物

- 第一節 神輿

- 第二節 威儀物

- 第三章

- 資料

- ■「例祭御神輿渡御ニ関スル諸誌」(久伊豆神社文書)

正月準備行事

―宮本町によるシメシブと飾り付け- 第一章

- 正月準備行事―シメシブの概要

- 第二節 シメシブの概観

- 第三節 大注連縄飾りの製作

- 第二章

- 注連縄の設置場所

- 第一節 注連縄の設置場所と寸法

- 第二節 注連縄の配置

- 第三節 写真で見る注連縄の設置

- 第三章

- 大注連縄飾りの作り方

- 第四章

- 各種注連縄、スダレ製作

- 第一節 拝殿の注連縄

- 第二節 スダレ及びその他の注連飾り

本書は、越谷市教育委員会により令和4年3月に刊行された『越谷秋祭り調査概報一』の姉妹編であり、久伊豆神社大祭「秋まつり」における神輿の渡御・還御の慣行の記録、並びに神社正月行事のシメブチ(大注連縄作り)の調査報告書となる。

神輿渡御・還御において威儀物や神輿を担ぐ役は宮本町(旧四丁野村、四町野とも書く)に限られている。また、シメブチは新年を迎えるための注連縄作りの行事で、飾り付けまですべてを宮本町が行う。

田畑と雑木林の民俗

田畑と雑木林の民俗

著:大舘勝治/慶友社/ A5判/上製/380頁/カラー口絵4頁/1995年01月

ISBN:9784874492215

- 第1章

- 農家の冬ごよみ

(機音は冬の音 祝いと化粧直しの季節) - 第2章

- 田畑と雑木林の仕事

(米作り 麦作り サツマイモ作り ほか) - 第3章

- 暮らしの原風景

(農家の住まい 農家のごちそうと伝えたい食の知恵 暮らしのアルバム)

農家の暦、稲作、麦作、山仕事、農家と農具など日々の暮らしにおける農家の生業を細部にわたり観察。豊富な図と写真を掲載、現代農村の姿を伝えるとともに、生業民俗学を新たな視点から提示する書。

民俗からの発想

民俗からの発想

雑木林のあるくらし・地域と子どもたちの原風景

著:大舘勝治/幹書房/ A5判/上製/208頁/カラー口絵8頁/2000年3月

ISBN:9784944004591

- 狭山丘陵の原風景

- くらしの中の雑木林―保全と活用のために

- 武蔵野の民俗景観―保全と街づくり

- 域の中の子どもたち

- 地域文化の創造

本書は、「民俗伝承から教えられるもの」という視点から、三十有余各地を訪ね、地域の「語り部」から教えられ、著者の目で感じたことをまとめたものである。

民俗の原風景

民俗の原風景

著:大舘勝治/朝日新聞社/ A5判/上製/240頁/カラー口絵/2001年12月

ISBN:9784021000607

- 正月行事

- 正月の準備と大晦日―歳神様を迎えるため;正月―うどん正月の家も ほか

- 春・夏の行事

- 節分―豆をまいて邪鬼を払う;初午(地域ぐるみの行事;スミツカリを食べる) ほか

- 七夕・盆行事

- 七夕―水浴びをする習慣も;迎え盆―座敷や縁側に盆棚 ほか

- 秋・冬の行事

- 八朔の節供―嫁が里帰りする日;十五夜―収穫祝う神祭り ほか

正月、節分、雛祭り、七夕、十五夜、七五三…。家々で行なわれる年中行事を中心に農耕儀礼、地域の小さな祭りなどを取り上げ、懐かしい日本の暮らし、失われつつある民俗の記憶を伝える本。写真206点を掲載。

〈いまに伝える〉

農家のモノ・人の生活館

〈いまに伝える〉農家のモノ・人の生活館

著:大舘勝治・宮本八惠子/柏書房/ B5判/上製/338頁/カラー口絵8頁/2004年10月

ISBN:9784760125838

- 第1章

- 農家の冬ごよみ

(機音は冬の音;祝いと化粧直しの季節) - 第2章

- 田畑と雑木林の仕事

(米作り、麦作り、サツマイモ作り ほか) - 第3章

- 暮らしの原風景

(農家の住まい、農家のごちそうと伝えたい食の知恵、暮らしのアルバム)

かつての農事暦や折節の行事・儀礼、日々の暮らしの行い、地域の祭りや共同作業といった様々な民俗事象を通して、人が健全に生きるための「暮らしの原風景」を伝える。写真と民具図版約1000点を収録。

輿地ー外つ国フォト・俳句紀行ー

輿地ー外つ国フォト・俳句紀行ー

著:橋本洋子/さいたま民俗文化研究所/ A5判/上製/142頁/オールカラー/2009年05月

ISBN:9784990122126

四季を彩る生きものたち

ー清瀬周辺の自然

四季を彩る生きものたちー清瀬周辺の自然

著:森田善朗/さいたま民俗文化研究所/ A5判/上製/160頁/オールカラー/2017年07月

ISBN:9784990122133

- ●

- おすすめ自然観察コース

- ◎

- はじめに

- 春

- 花・虫・鳥・その他

- 夏

- 花・虫・鳥・その他

- 秋

- 花・虫・鳥

- 冬

- 花・虫・鳥

- ◎

- データ

- ◎

- あとがき

狭山湖

―水底の村からの発信

東京都民の水がめ

狭山湖―水底の村からの発信

著:宮本八重子/さいたま民俗文化研究所/ A5判/カラー/256頁/2019年09月

ISBN:9784990122140

狭山湖の湖底には、昭和の初めまで狭山丘陵山麓の自然豊かな村があった。

- 一 多摩湖と狭山湖

- 一 貯水池の建設工事

二 貯水池建設工事に伴う移転

三 観光地と近代化遺産 - 二 湖底のふるさと勝楽寺

- 一 狭山丘陵と勝楽寺

二 勝楽寺の語り部 - 三 水底の村からの発信

- 一 勝楽寺の環境

二 勝楽寺の仕事と暮らし

三 勝楽寺の住まい

四 勝楽寺の食卓

五 勝楽寺の子どもたち - 四 勝楽寺モノ語り

- 一 暮らしと民具

二 生業を語るモノ

三 村のつきあいを語るモノ - 五 湖底のアルバム

- 《付図》「カキコミマップ湖底のふるさと」

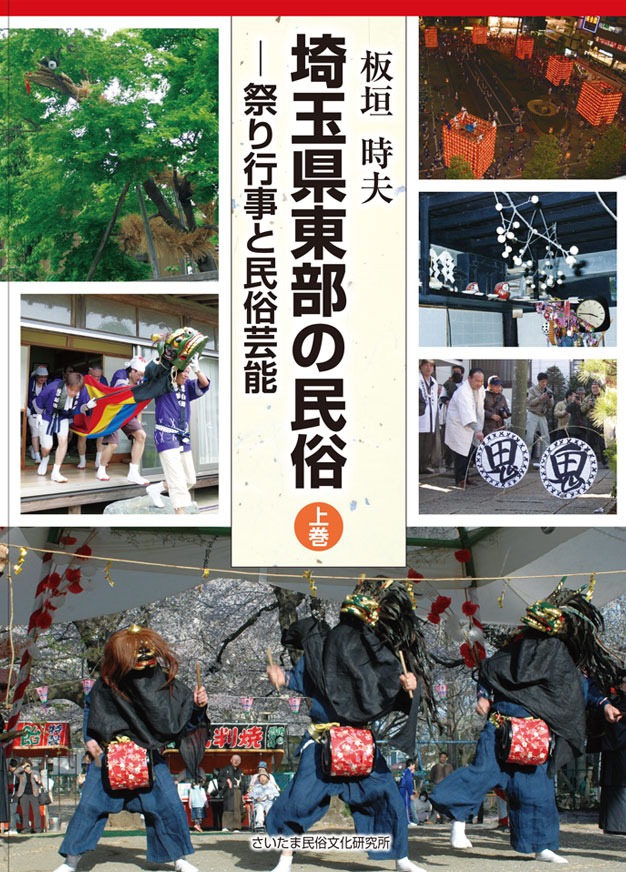

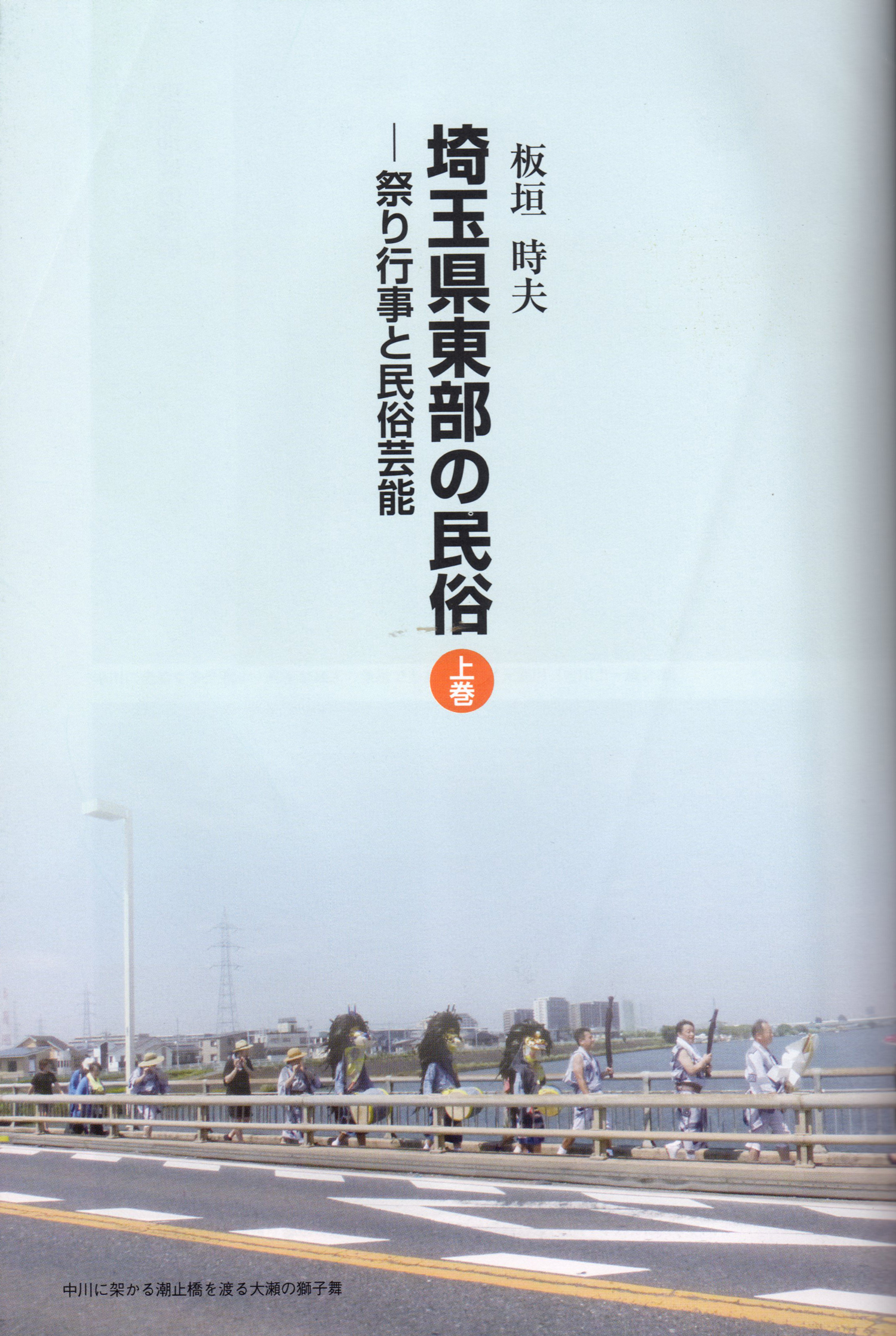

埼玉県東部の民俗 上巻

―祭り行事と民俗芸能

埼玉県東部、中川水系に暮らす人々のハレの行事

埼玉県東部の民俗 上巻―祭り行事と民俗芸能

著:板垣時夫/さいたま民俗文化研究所/ A5判/本文240頁モノクロ/口絵32頁カラー/2019年12月

ISBN:9784990122150

著者が埼玉県東部地域の民俗にこだわり、情熱を傾けて調査・執筆活動を続けた40年間の成果とまとめたものである。

- 第一章 埼玉県東部地域の環境

- 第一節 地形

第二節 河川

第三節 季節の移ろいと人々の暮らし - 第二章 年中行事

- 第一節 大正月と小正月

第二節 春・夏の行事

第三節 七夕と盆行事

第四節 秋・冬の行事 - 第三章 春祈祷・夏祈祷

- 第一節 地域が所有する獅子のムラ回り

第二節 玉敷神社のオシッサマ

第三節 百万編・百万遍念仏・ナイダー

第四節 虫送り(虫追い) - 第四章 大蛇を祀る

- 第一節 大蛇作り

第二節 各地の大蛇作り - 第五章 オビシャの多様性

- 第一節 オビシャとは

第二節 各地のオビシャ - 第六章 民俗芸能

- 第一節 概観

第二節 東部地区の獅子舞

第三節 白岡市小久喜ささら獅子舞

第四節 久喜市除堀の獅子舞 - 第七章 天王様と山車行事

- 第一節 東部地区の天王様

第二節 東部地区の山車行事

第三節 久喜の天王様(提灯祭)

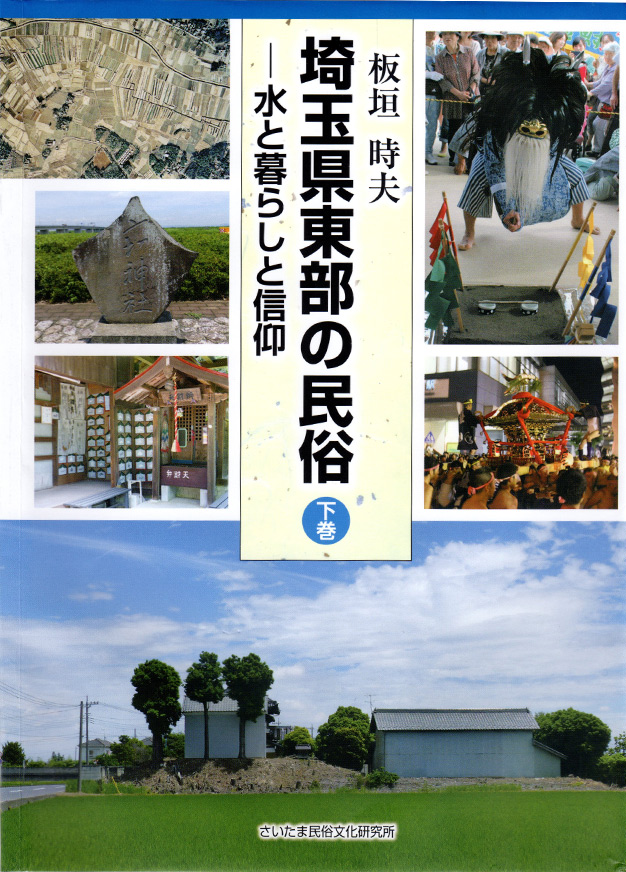

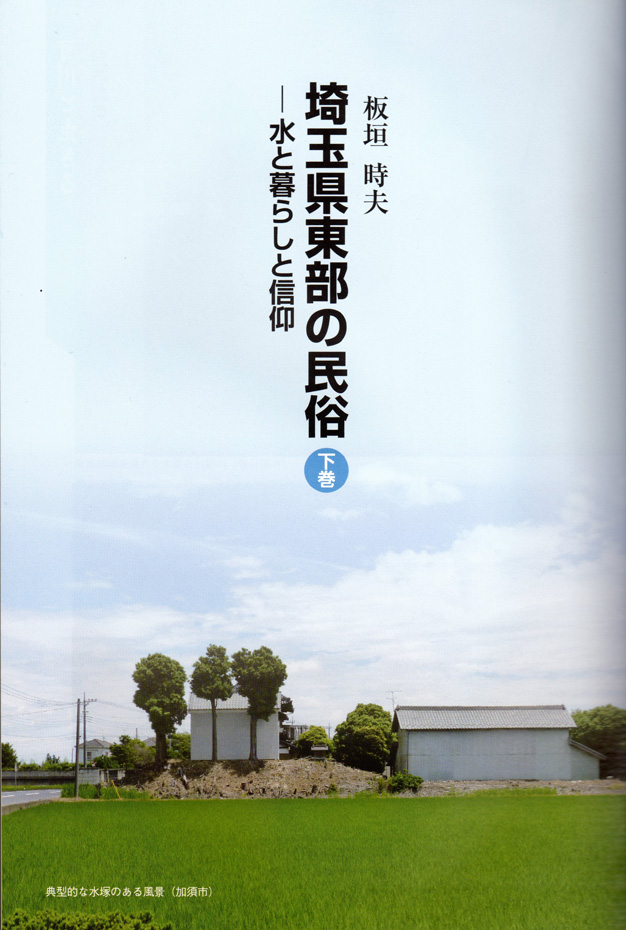

埼玉県東部の民俗 下巻

―水と暮らしと信仰

中川水系に暮らす人々の水との関わりを考察

埼玉県東部の民俗 下巻―水と暮らしと信仰

著:板垣時夫/さいたま民俗文化研究所/ A5判/本文248頁モノクロ/口絵32頁カラー/2020年12月

ISBN:9784990122164

近年頻発する水害を災害文化遺産の視点でとらえて民俗学の手法で発掘・調査し、将来に伝えようと試みた。災害と向き合って生活してきた人々の暮らしを知る一助になれば幸いである。

- 第一章 自然環境

- 第一節 埼玉県東部地域の概説

第二節 人々の暮らしと祈り - 第二章 水神信仰

- 第一節 水神信仰とは

第二節 水神信仰の諸相

第三節 各地の水神信仰 - 第三章 漂着神信仰

- 第一節 漂着神とは

第二節 東部地域の漂着神

第三節 漂着神信仰を読み解く - 第四章 今に生きる漂着神信仰

- 第一節 御神面漂着伝承の諸相

第二節 御神面漂着伝承の考察

第三節 稲穂受け取り行事

第四節 御神面海上渡御 - 第五章 大水から村を守る伝承

- 第一節 人柱伝承

第二節 土手堤切り伝承 - 第六章 水塚

- 第一節 水塚とは

第二節 水塚の実態

第三節 水塚の築造と解体

第四節 展示施設としての水塚 - 第七章 掘上田

- 第一節 掘上田とは

第二節 掘上田の維持と管理

第三節 掘上田の体験施設 - 第八章 災害教訓伝承としての民俗

- 第一節 災害教訓伝承

第二節 東部地域の災害教訓伝承

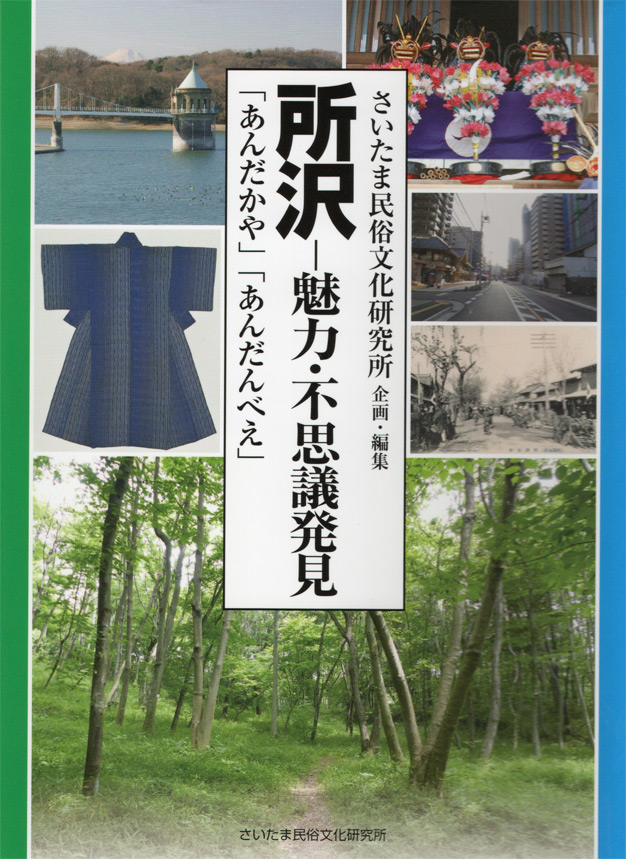

所沢―魅力・ふしぎ発見

「あんだかや」「あんだんべえ」

「あんだかや」「あんだんべえ」

さいたま民俗文化研究所 企画・編集

所沢―魅力・ふしぎ発見

「あんだかや」「あんだんべえ」

さいたま民俗文化研究所 企画・編集/ A5判/カラー/416頁/(写真・図版 約440枚)/2022年06月

ISBN:9784990122171

「自然を守り、文化遺産を後世に!」

書名の「あんだかや」「あんだんべえ」は「ダンベ言葉」を使用していた時代に頻繁に飛び交っていた方言である。

「あんだかや」は、人の話に相槌を打つ際、疑問があるような「そうなの?」という意味と、納得する「そうなんだ」という意味がり、人との会話の中で、相手の話の内容をおもんばかって、受け身の言葉としてイエス・ノウで即答せず、一呼吸入れる言葉として、頻繁に使われていた。市内のみならず近隣の地域でも広く使われていて、東村山市出身の名優・志村けんさん(故人)も「あんだかや」を使って受けていたことを思い出す。

「あんだんべえ」も、会話の中で用いられてきた方言で、「何だろう?」という疑問を発する方言として、相手の話に少し疑問があるようなときに使用してきた。

本書は、郷土所沢を愛し、魅力ある所沢を後世に引き継いでいこうと日ごろ活躍されている方々にお願いして、原稿を寄せていただいた。

読者が読後に「あんだかや」「あんだんべえ」をそれぞれお国言葉で発してもらえれば、本書刊行の目的は達成できたことになる

- 所沢賛歌

- 1昭和時代の原風景

- 一 狭山丘陵の原風景は雑木林

二 稲作

三 畑作

四 トトロの森が未来を繋ぐ

五 赤土を黒土に

六 さつま芋の来た道

七 所沢最後の養蚕農家

八 武蔵野の開拓

九 中富小学校の農業体験学習

一〇 農家の住まい

一一 古民家を後世に

一二 山口の田んぼ文化

一三 所沢の米で作る「日本酒」の魅力

一四「所沢」呼称考

一五 カマキリの生態

一六 所沢の方言

一七 子供の遊び

- 2 暮らしの中の年中行事

- 一 正月行事

二 繭玉飾り

三 七草粥

四 節分

五 雛節供

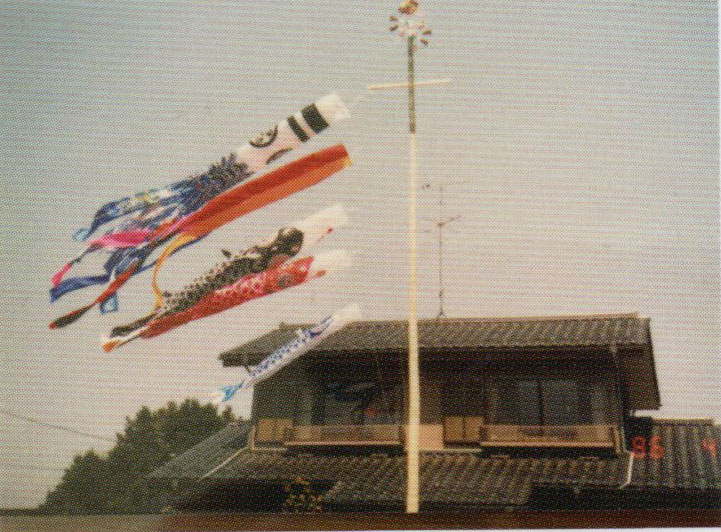

六 端午の節供

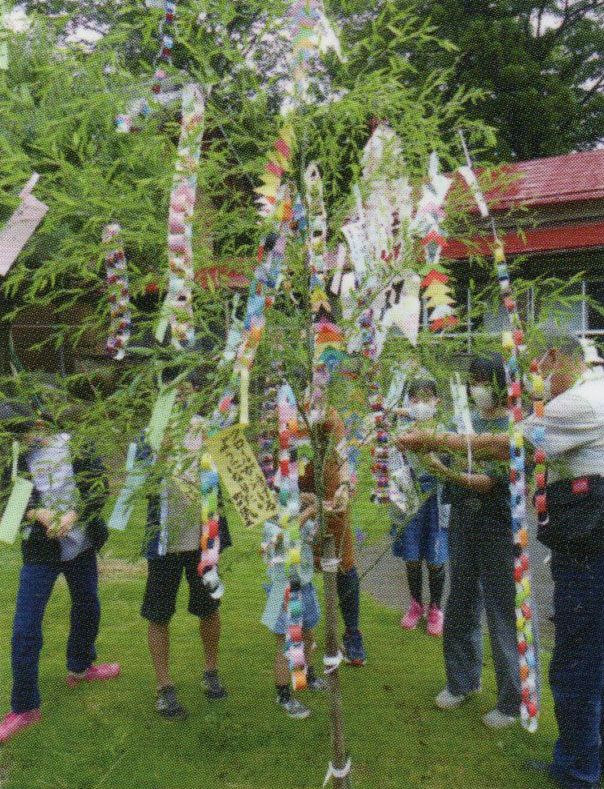

七 七夕

八 盆行事

九 十五夜

一〇 冬至 - 3 日々の生活に活力を

- 一「花車」と書いた所沢の山車、

その起源は

二 重松流祭り囃子

三 岩崎簓獅子舞

四 民謡の誕生

五 荒幡の富士山

六 藤の花咲く謎の空間

七 本居宣長を祀る桜木神社 - 4 不思議や謎、伝承を追う

- 一 砂川遺跡

二 膳棚遺跡

三 所沢の古墳

四 東の上遺跡

五 小手指原古戦場

六 滝の城跡

七 生類憐みの令に苦しむ

八「鼠小僧治郎吉」小手指原を走る

九「求友館」の活動

一〇 道の起点は日本橋

一一 渋沢栄一がかかわった青い目の人形

一二 明治天皇ゆかりの名家・齊藤家 - 5 街の盛衰・賑わいの変容

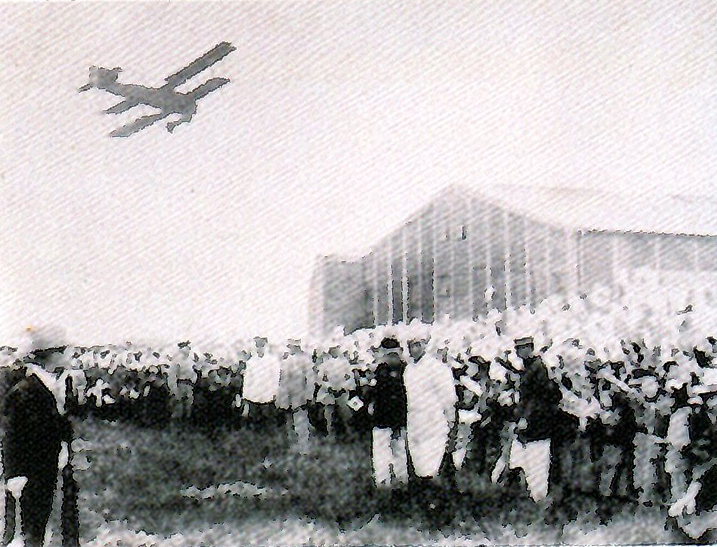

- 一 飛行場ができた!

二 所沢駅の誕生

三 所澤飛行場と浦町遊郭

四 米軍所沢基地と日米婦人大学

五 所澤飛行場跡地の開拓とフロンティア精神

六 高層タワーに吸い取られた昭和の街並み

七 保健所発祥の地

八 所沢織物、百花繚乱

九 所沢飛白は「良加減節」で織る

一〇 狭山湖底に沈んだ勝楽寺と「可津良絣」

一一「もったいない」が生んだパッチワークの美 - 6 郷土ゆかりの人々

- 一 癒しの空間、柳瀬荘

二 幕末・明治のサロン・ド・キタノ

三 噺家三遊一朝

四 眼科医鈴木一貫

五 哲学者田中王堂

六 日歌輪翁の足跡

七 それでも三日島葭子の子守唄

八 郷土の俳人、俳小星小伝

九 名脇役左卜全の母

- 7 郷土の施設訪問

- 一 クロスケの家

二 所澤郷土美術館

三 野老澤町造商店

四 山口民俗資料館

五 柳瀬民俗資料館

六 中富民俗資料館

七 所沢市生涯学習推進センター

八 所沢市埋蔵文化財調査センター

九 所沢航空発祥記念館

一〇 角川武蔵野ミュージアム

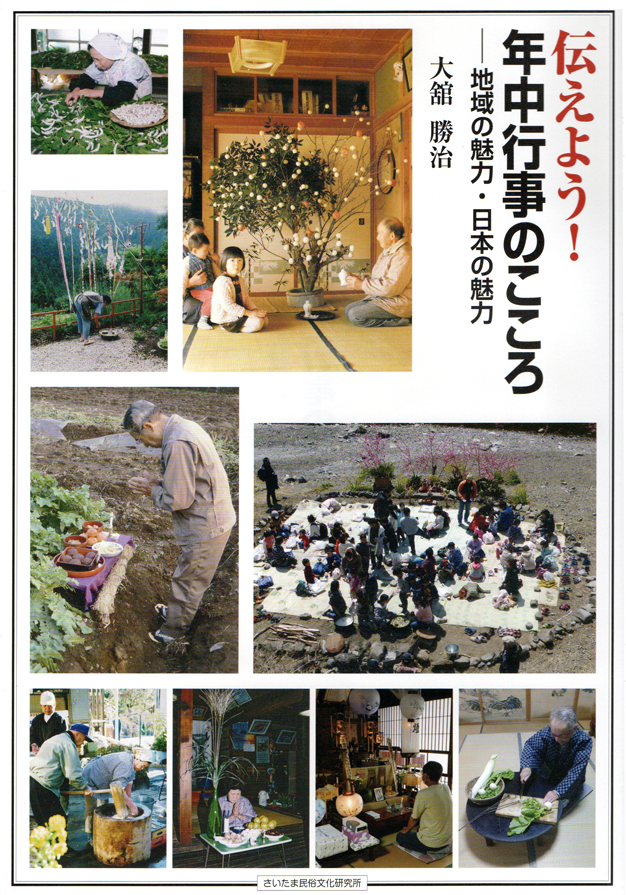

伝えよう! 年中行事のこころ

ー地域の魅力・日本の魅力

ー地域の魅力・日本の魅力

伝えよう!

年中行事のこころ

ー地域の魅力・日本の魅力

著:大舘勝治/さいたま民俗文化研究所/A4判/128頁/カラー/(写真・図版 約240枚)/ 2024年2月

- ■ 正月の行事

- 正月行事

- ―「歳神様」は来訪神

- 来訪神

- ―歳神様を迎える

- 七草

- ―まな板を叩いてナズナを刻む

- 農家の仕事始め

- ―歳神様が田畑に出向く

- 小正月

- ―満月が旧暦時代の正月

- ■ 春の行事

- 節分

- ―大豆の呪力と臭い匂いで邪悪は退散

- 初午

- ―稲荷様を祀る行事

- 家の雛祭り・集落の雛祭り

- ―河原沢のオヒナゲエ

- 稲作開始の行事

- ■ 夏の行事

- 端午の節供

- ―男児の無事成長を五月人形や鯉幟・菖蒲に託す

- 田の神去来信仰

- ―来訪神「田の神」を迎え、そして送る

- 麦作儀礼

- ―麦作りに祈る地の神・精霊

- 六月の「夏越の祓え」

- ■ 七夕・盆の行事

- 七夕

- ―「笹の葉が軒端に揺れる」原風景・地域的特色

- 盆行事

- ―祖霊を迎え饗宴

- ■ 秋・冬の行事

- 八朔の節供

- ―嫁が里帰りする日

- 十五夜

- ―秋の収穫を祝う

- トーカンヤ(十日夜)と初亥の日

- ―北の大根・南の米文化

- オカマ様・荒神様

- ―縁結びに出雲に旅立つ

- 恵比須講

- ―恵比須・大黒様に祈願と感謝

- 八日節供・目籠節供

- ―邪悪が恐れる多くの目

- 冬至

- ―邪気を払う柚の力

日本を伝えよう!―昭和時代を振り返り、令和の時代を考える

地域社会の中で当たり前に行われていた年中行事が昭和の高度経済成長期の時代が過ぎ、平成時代が終わり、令和の時代に変わった今、振り返ってみれば年中行事の多くは消滅し、また記録もされないまま消滅の危機的状況にある。伝えられていくものの宿命と思いながらも、残念な気持ちも大きい。日本のどこにでもある新旧住民の混住化社会の中では、地域への帰属意識、郷土愛が芽生えるのに時間がかかり、民俗行事が瓦解していく今日である。その間隙を縫って、居住地域の歴史や文化とかけ離れた他地域の踊りや外国のカーニバル、行事などがイベントとして採用されている。こうした状況を一概に否定するものではないが、住まう地域の民俗行事を掘り起こし、伝えていってほしいのである。行政の支援も急務である。

古来、地域社会で行われてきた民俗行事、とりわけ年中行事には日本人の感性と思いやりが内包されている。地域社会における民俗行事の魅力は、共同体運営の核となる資源であり、また地域に人を呼ぶ地域活性化の資源でもある。

衰退著しいが、昭和時代を超えて続く家ごとの年中行事について、本書を見ながら振り返り、筆者の「日本を伝えよう!」の心の叫びをご理解いただければ幸いである。